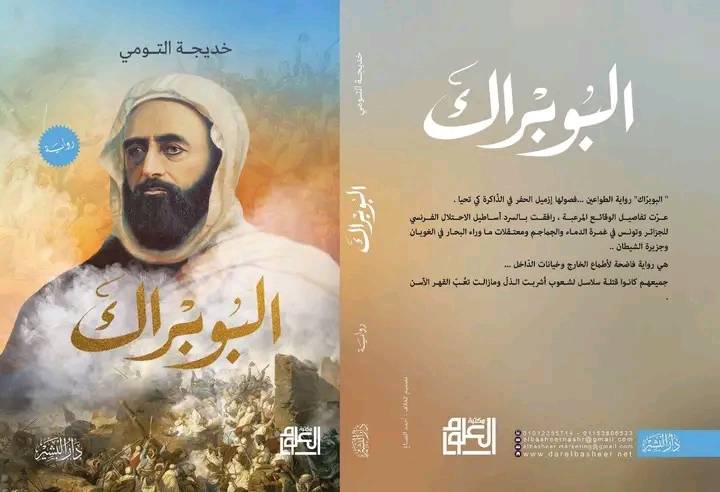

"البوبراك "كتاب روائي جديد للأديبة خديجة التومي

تونس - تقديم وتوقيع "البوبراك" كتاب روائي جديد للأديبة خديجة التومي .

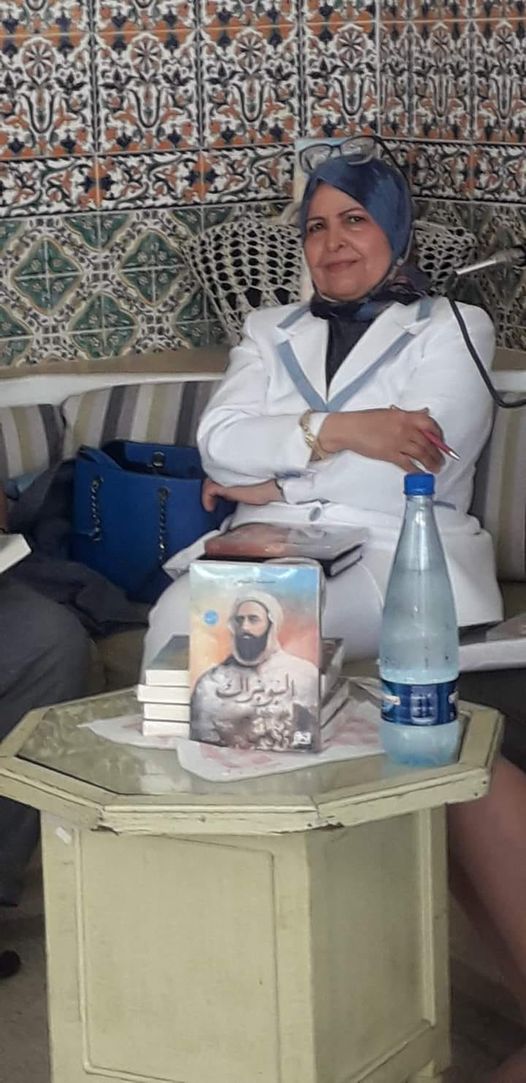

بالمقهى الثقافي لنزل مرفه بنزرت عشية السبت 11 ماي 2024 التأمت أمسية أدبية على شرف الأديبة الأستاذة خديجة التومي بمناسبة مؤلفها الجديد " البوبراك " بتنظيم صالون أنير للفكر والثقافة والفنون برئاسة الأستاذة سميرة كشك .

أدارت الحوار بحرفية وحنكة الأستاذة دلال الغربي وتولى تقديم الكتاب الأديب الناقد الأستاذ محمد المي الذي جاء على تفاصيله قراءة شاملة معمقة تاريخا ونضالا الأمير عبدالقادر نموذجا و مفسرا البوبراك الجاثم على الأمة .

رواية البوبراك نشرت بدار البشير بمصر .

الكتاب صادر عن دار الثقافة للنشر والعلوم جاء في الحجم الكبير ضم بين دفتيه 272 صفحه بها 17 ملزمة فيه مزج ما بين التاريخ والخيال الأدبي وهو كما جاء على لسان مؤلفته رواية الطواعين ..فصولها ازميل الحفر في الذاكرة كي تحيا. وهي رواية فاضحة لأطماع الخارج وخيانات الداخل عرت تفاصيل الوقائع المرعبة رافقت بالسرد اساطيل الاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس .

تخللت الفقرات مراوحات موسيقية للميسترو عازف الناي لسعد العمري بمعزوفات طربية شنفت أسماع الحاضرين وانتهت الأمسية الثقافية بتوقيع الكتاب والتكريم والتقاط الصور التذكارية .

عبد الفتاح الغربي

"بشراسة غير معهودة كان حوارهما تلك الليلة الكئيبة . لم تتوان لحظة عن السطو على الكلمات واحتكارها، علا صوتها ، صارت عيناها أشدّ اتساعا وسوادا، وكانت قبل تلك الليلة الكاشفة لطيفة هادئة فكيف تحوّلت إلى لبؤة ؟ أكان الجرح بذاك الهول ؟ وهل لامس الغدر خطّها الأحمر ؟

صاحت به : ما حكم من يبدّد حلما حفي قلبك كي يطاله؟

خفض الصوت بحثا عن مهرب ، وكوك وهو ينوي النطق فبادرته : لا أنتظر منك حججا ولا تبريرات أو دموعا فقد صار صوتك خارج التغطية وعواطفك بلا هويّة ، كلّ ما أريده أن أنفث في أدراج ذاكرتك مُسيلا أبديّا للحسرة ، يعجز زمنك الآتي على تجاوزه ولو لحظة .

قم وتدثّر في عزّ الحرّ فلن تغادر جسمك الرّجفة مادام فيك بقايا نفس ودم ، ودّع الحياة وأنت حيّ رُزق النّعيم فكفر .

لن أجلدك سوى بصمتي ."

.webp)

.webp)

.webp)

%20(1).webp)